Les anomalies du système immunitaire sont nombreuses et souvent sérieuses. En effet, un fonctionnement anormal du système immunitaire se produit lorsque :

- L’organisme génère une réponse immunitaire contre lui-même (maladie auto-immune). Il confond des substances endogènes (appartenant au “soi”) et exogènes (du “non-soi”). Il peut alors attaquer les propres tissus de “son” organisme, induisant une maladie auto-immune telle que la polyarthrite rhumatoïde, la thyroïdite de Hashimoto ou le lupus érythémateux systémique (lupus).

- L’organisme ne parvient pas à générer de réponse immunitaire suffisante contre des micro-organismes envahisseurs (déficit immunitaire ou déficience immunitaire).

- A l’inverse, l’organisme génère une réponse immunitaire excessive (ou inutile) à des antigènes étrangers mais qui sont souvent inoffensifs, et endommage de ce fait les tissus normaux (réaction allergique).

Les maladies auto-immunes et le système immunitaire

Le système immunitaire dans son fonctionnement général normal (Voir “Résistance du chien aux maladies : le système de défense immunitaire”), accepte tout ce qui “appartient” au corps dont il est le gardien, que les scientifiques appellent “le soi”. Il s’agit donc d’une “auto-tolérance” du système immunitaire envers les composants des organes de corps. A l’inverse, il lutte contre toutes substances étrangères à l’organisme, identifiées comme telle par le système immunitaire et nommés “le non-soi”.

Le terme “auto-immunité” signifie littéralement “immunité contre soi-même”. L’auto-immunité est causé par une réaction erronée d’une réponse immunitaire (“médiation” immunitaire) à des “auto-antigènes” (qui normalement appartiennent au “soi”, donc qui ne devraient pas être attaqués par le système immunitaire). Il s’agit d’une défaillance de l’auto-tolérance du système immunitaire, d’une anomalies du fonctionnement du système immunitaire.

Prédisposition génétique aux maladies auto-immunes

La susceptibilité des chiens (et des humains) aux maladies auto-immunes a une base génétique certaines, mais pas seulement.

Agents environnementaux déclencheurs

De nombreux virus, bactéries, produits chimiques, toxines et médicaments ont été impliqués comme agents environnementaux déclencheurs d’une anomalies du système immunitaire chez les individus sensibles.

Ce mécanisme fonctionne par un processus de mimétisme moléculaire et/ou d’inflammation non spécifique. Les maladies auto-immunes qui en résultent sont le résultat de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux spécifiques. Ils peuvent être :

- des influences hormonales, en particulier les hormones sexuelles

- des infections, en particulier les virus

- le stress

L’auto-immunité est le plus souvent “médiée” (traitée) par les cellules T. Comme l’indique une revue récente, le plus grand défi de l’avenir sera peut-être la recherche des événements environnementaux qui déclenchent l’auto-réactivité. C’est d’ailleurs souvent la pratique pour les humains qui souffre d’une maladie auto-immune et pour lesquels il est recherché dans quelles circonstances cette maladie s’est déclenchée.

Déficience du système immunitaire : les virus immunosuppresseurs

Les virus des classes des rétrovirus et des parvovirus se sont révélés immunosuppresseurs (diminuent ou suppriment les défenses immunitaires de l’organisme) et ont récemment été mis en cause dans les cas :

- d’insuffisance de la moelle osseuse

- les maladies sanguines à médiation immunitaire

- les hémopathies malignes (lymphomes et leucémies)

- le dérèglement de l’immunité humorale (circulante) et cellulaire

- la défaillance d’organes (foie, reins)

- les troubles endocriniens auto-immunes, notamment de la glande thyroïde (thyroïdite), de la glande surrénale (maladie d’Addison) et du pancréas (diabète).

Les maladies virales et la vaccination récente avec des vaccins à virus vivants modifiés, simples ou combinés, en particulier ceux contenant la maladie de Carré, l’adénovirus 1 ou 2 et le parvovirus, sont de plus en plus reconnus comme des facteurs contribuant aux maladies sanguines à médiation immunitaire, à l’insuffisance de la moelle osseuse et au dysfonctionnement des organes. La prédisposition génétique à ces troubles chez l’homme a été liée au locus du gène lié à l’antigène leucocytaire D du complexe majeur d’histocompatibilité, et il est probable que des associations parallèles existent chez les animaux domestiques.

Les médicaments associés à l’aggravation des troubles immunitaires et sanguins comprennent les sulfamides potentialisés (antibiotiques triméthoprime-sulfa et ormétoprime-sulfa), les nouveaux médicaments combinés ou mensuels contre le ver du cœur et les anticonvulsivants, bien que tout médicament soit susceptible de provoquer des effets secondaires chez les personnes sensibles.

Affaiblissement du système immunitaire : les maladies immunodéficitaires

Les maladies immunodéficitaires désignent un groupe de troubles dans lesquels les défenses normales de l’hôte (du corps) contre les maladies sont altérées (affaiblies). Ces anomalies du système immunitaire peuvent notamment se manifestés par :

- la perturbation des barrières mécaniques de l’organisme contre l’invasion (par exemple, la flore bactérienne normale du système digestif, de l’œil et la peau ou des cils des voies respiratoires),

- des défauts dans les défenses non spécifiques de l’hôte (par exemple, le déficit du complément immunitaire, les troubles fonctionnels des globules blancs)

- des défauts dans les défenses spécifiques de l’hôte (par exemple, l’immunosuppression causée par des bactéries, des virus et des parasites pathogènes

- un déficit immunitaire combiné (absence de fonction de certaines cellules du système immunitaire, normalement chargées de protéger l’organisme des agressions microbiennes)

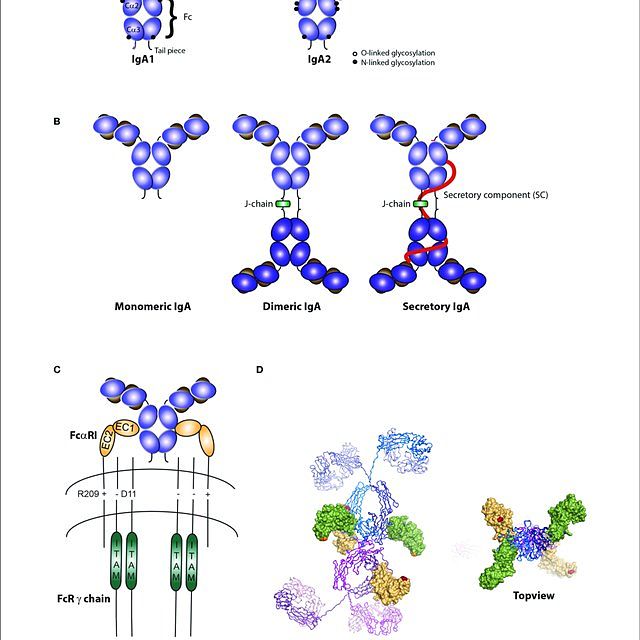

- un déficit en IgA(1)

- un déficit en hormone de croissance (qui stimule la croissance et la reproduction des cellules chez les humains et les autres vertébrés).

(1) Les IgA sont des immunoglobulines ou anticorps :

1. Elles sont présentes localement sur les muqueuses respiratoires et digestives. Elles permettent l’élimination par “collage” au mucus des agents pathogènes présents aux portes d’entrée de l’organisme. Une autre de leurs grandes fonctions est de participer, dans l’appareil digestif, au phénomène de la tolérance orale des aliments ingérés. En nombre insuffisant, elles conduisent aux anomalies du système immunitaire concerné.

2. Dans le sang, les IgA présentes pourraient jouer un rôle important dans la défense de l’organisme, en seconde ligne. Elles peuvent, sans déclencher de réaction inflammatoire, fixer et aider à l’élimination des particules étrangères (notamment les antigènes d’origine alimentaire) qui auraient pu traverser la barrière épithéliale des muqueuse malgré l’action des IgA des muqueuses.

Le déficit, ou la présence d’anticorps anti-IgA peut être révélé par la survenue d’infections respiratoires ou intestinales.

Les maladies thyroïdiennes et le système immunitaire

Le dysfonctionnement de la thyroïde est le trouble endocrinien le plus fréquemment reconnu chez le chien. La forme la plus courante de maladie thyroïdienne canine est la thyroïdite auto-immune (équivalente à la maladie de Hashimoto chez l’homme), qui est une maladie auto-immune familiale à prédisposition héréditaire. Elle est donc en lien direct avec les anomalies du système immunitaire.

Du fait que la glande thyroïde régule le métabolisme de toutes les fonctions cellulaires de l’organisme, une réduction de la fonction thyroïdienne conduisant à l’hypothyroïdie peut produire un large éventail de manifestations cliniques. L’importance des maladies thyroïdiennes nous a conduit à faire un article spécifique sur ce sujet : “Maladies thyroïdiennes du chien et le système immunitaire”

Effets immunologiques des vaccins sur le système immunitaire

L’utilisation de vaccins plus “efficaces”

La combinaison d’antigènes viraux, en particulier ceux du type virus vivant modifié (VVM) – ou atténués- qui se multiplient dans l’hôte après vaccination, provoque une réaction antigénique plus forte chez l’animal. Ce phénomène est souvent considéré comme souhaitable. Beaucoup pensent en effet qu’un immunogène (vaccin) plus puissant entraîne vraisemblablement une réponse immunitaire plus efficace et plus durable.

Cependant, un vaccin “plus fort” peut également “submerger” le chien (ou la personne) vaccinée qui est immunodéprimé (système immunitaire affaibli) ou même un hôte sain. Ce pourrait être le cas d’une personne continuellement “bombardée” par d’autres stimuli environnementaux et qui a une prédisposition génétique favorisant une réponse négative au défi viral. Ce scénario peut en particulier avoir un effet significatif sur le jeune chiot récemment sevré (et qui était jusque là protégé par le lait de sa mère), de ce fait placé dans un nouvel environnement plus “agressif”.

En outre, alors que la fréquence des vaccinations est généralement espacée de 2 à 3 semaines, certains vétérinaires ont préconisé une vaccination une fois par semaine dans les situations de stress.

Cette pratique n’a aucun sens d’un point de vue scientifique ou médical.

Par ailleurs, alors que les jeunes chiots exposés aussi fréquemment (et fortement) aux antigènes vaccinaux peuvent ne pas présenter d’effets indésirables manifestes immédiats, leur système immunitaire relativement immature peut être endommagé temporairement ou de façon plus permanente par de tels “actions antigéniques”. Les conséquences, plus tard dans leur vie, peuvent être une susceptibilité accrue aux maladies chroniques débilitantes.

De plus en plus de vétérinaires attribuent l’augmentation des problèmes actuels de maladies allergiques et immunologiques à l’introduction, il y a une vingtaine d’années, des vaccins VVM (vaccins à virus vivants modifiés).

Si d’autres facteurs environnementaux ont sans aucun doute joué un rôle, l’introduction de ces antigènes vaccinaux et leur excrétion dans l’environnement peuvent constituer la limite qui dépasse le seuil de tolérance immunologique de certains individus dans la population des animaux de compagnie.

Dosage des vaccins

Les fabricants de vaccins VVM combinés recommandent d’utiliser la même dose pour les animaux de tous âges et de tailles différentes. Cela n’a jamais eu de sens de vacciner des chiots de petite race et de race géante (pour choisir deux extrêmes) avec la même dose de vaccin.

Si ces produits fournissent un excès d’antigène suffisant pour un animal de taille moyenne, il est probable que ce soit trop pour les races “jouets” ou trop peu pour les races géantes.

En outre, il a été démontré que l’association de certains antigènes viraux spécifiques, tels que la maladie de Carré avec l’adénovirus 2 (hépatite), influençait le fonctionnement (et l’efficacité) du système immunitaire en réduisant le nombre de lymphocytes et leur réactivité et favorisaient des anomalies du système immunitaire.

État hormonal pendant la vaccination : conséquence sur l’auto-immunité

Les vétérinaires et les fabricants de vaccins connaissent la règle générale consistant à ne pas vacciner les animaux pendant toute période de maladie. Le même principe devrait s’appliquer aux périodes de changement hormonal physiologique. Cependant, on a accordé relativement peu d’attention à l’état hormonal du “patient” au moment de la vaccination.

Ceci est particulièrement important en raison du rôle connu du changement hormonal sur avec les agents infectieux dans le déclenchement des maladies auto-immunes. Par conséquent, il est déconseillé de vacciner les animaux au début, pendant ou immédiatement après un cycle œstral, tout comme il est déconseillé de vacciner les animaux pendant la grossesse ou la lactation.

Dans cette dernière situation de lactation, les effets indésirables peuvent s’accumuler pour la mère vaccinée, mais aussi pour la portée de nouveau-nés exposée également au virus vaccinal évacué par excrétion par la mère. On peut de même s’interroger sur le bien-fondé de l’utilisation des vaccins VVM sur les animaux adultes d’un même foyer(1).

(1) Des études récentes sur les vaccins VVM chez les bovins ont montré qu’ils induisaient des changements nécrotiques dans les ovaires des génisses qui avaient été vaccinées pendant l’œstrus. La souche vaccinale de ce virus a également été isolée chez des génisses témoins qui ont apparemment été infectées en partageant le même pâturage que les vaccinées. En outre, les souches vaccinales de ces agents viraux sont connues pour être des causes d’avortement et d’infertilité à la suite de programmes de vaccination des troupeaux. Si l’on extrapole ces résultats du bétail au chien, les implications sont évidentes.

Vaccins tués contre vaccins vivants modifiés

La plupart des vaccins canins simples et combinés disponibles aujourd’hui sont d’origine VVM. Cela s’explique principalement par des raisons économiques et par la conviction qu’ils offrent une protection plus durable. Cependant, la question de la sécurité et de l’efficacité comparées des VVM et des vaccins à virus tué (inactivé) reste posée depuis longtemps. Un examen récent des risques posés par les vaccins à VVM a conclu qu’ils sont intrinsèquement plus dangereux que les vaccins à virus inactivés.

- Les fabricants de vaccins cherchent à obtenir une virulence (infectivité) minimale tout en conservant une immunogénicité (protection) maximale. Cet équilibre souhaité peut être relativement facile à atteindre pour des animaux cliniquement normaux et en bonne santé. Mais il peut s’avérer problématique pour ceux qui présentent un déficit immunologique, même mineur. Par ailleurs, le stress associé au sevrage, au transport, à la chirurgie, aux maladies subcliniques et à un nouveau foyer peut également compromettre la fonction immunitaire du chien.

- Les infections virales courantes chez les chiens provoquent une immunosuppression importante. Les chiens hébergeant des infections virales latentes peuvent ne pas être en mesure de résister à la charge immunologique supplémentaire induit par les vaccins VVM. L’augmentation des maladies de la maladie de Carré et du parvovirus associées au vaccin n’en sont que deux exemples.

- Les recherches sur les nouveaux vaccins montrent qu’il n’y a pas de solutions simples. Les premières données concernant les vaccins recombinants contre certains virus humains et murins ont montré des effets secondaires potentiellement dangereux en endommageant les lymphocytes T. Les facteurs qui ont contribué à ces effets sont les suivants :

- 1. il a été démontré que les facteurs contributifs étaient le bagage génétique de l’hôte,

- 2. le moment

- 3. ou la dose de l’infection,

- 4. et la composition du vaccin.

Cancer et immunité

La régulation correcte de l’activité cellulaire et du métabolisme est essentielle au fonctionnement normal de l’organisme.

La division cellulaire est un processus soumis à un contrôle “réglementaire strict” de la part du système immunitaire. Elle est d’autant plus perturbée par les anomalies du système immunitaire dans son fonctionnement.

La cellules cancéreuses

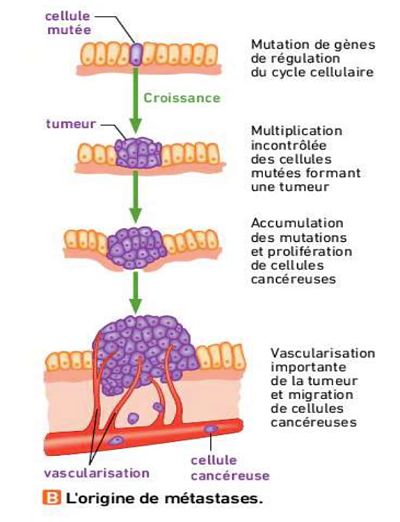

La différence essentielle entre les cellules normales et les cellules tumorales ou cancéreuses provient de la perte de contrôle du processus de division cellulaire et de la croissance de la cellule.

Cela peut résulter de divers stimuli tels que l’exposition à certains produits chimiques, une infection virale et des mutations, qui amènent les cellules à échapper aux contraintes qui régulent normalement la division cellulaire.

La prolifération d’une cellule ou d’un groupe de cellules de manière incontrôlée finit par donner naissance à une tumeur ou à un néoplasme. Bien entendu, les tumeurs peuvent être bénignes (une masse localisée qui ne se propage pas) ou malignes (cancéreuses). Dans ce cas les cellules de la tumeur d’origine peuvent migrer vers d’autres site (sur d’autres organes du corps). Le cancer est alors métastasé : ce n’est pas un autre cancer, mais les cellules du cancer initial qui s’est propagé. Les métastases se développent de préférence dans les poumons, le foie, les os, le cerveau, via le sang ou la lymphe.

L’altération du fonctionnement de la cellule tumorale

A la surface des cellules tumorales apparaissent une variété de protéines appelées “néo-antigènes”, différentes des antigènes présents sur les cellules normales.

Ces protéines nouvelles ou modifiées sont reconnues comme étrangères par le système immunitaire et déclenchent ainsi une attaque immunologique. Un grand nombre d’entre elles sont connues sous le nom d’antigènes spécifiques des tumeurs ou des tissus, tandis que d’autres permettent de reconnaitre les systèmes de groupes sanguins, le complexe d’histocompatibilité et les virus.

La situation dans le cas du cancer est complexe car non seulement les individus immunologiquement compromis peuvent devenir plus sensibles aux effets des agents viraux cancérigènes et d’autres substances chimiques cancérigènes, mais le cancer lui-même peut être profondément immunosuppressif.

La forme d’immunosuppression varie généralement en fonction du type de tumeur. Par exemple, les tumeurs lymphoïdes (lymphomes et leucémies) ont tendance à supprimer la formation d’anticorps, tandis que les tumeurs d’origine T suppriment généralement l’immunité à médiation cellulaire. Dans les tumeurs induites chimiquement, l’immunosuppression est généralement due à des facteurs libérés par les cellules tumorales ou les tissus associés.

La présence de cellules tumorales en croissance active représente pour l’individu un important “drainage” protéique qui peut également altérer la réponse immunitaire.

Il existe des facteurs bloquants présents dans le sérum des animaux affectés qui peuvent provoquer une augmentation de la croissance tumorale. L’immunosuppression chez les animaux porteurs de tumeurs peut être due au développement de cellules “suppressives” qui inhibent l’activité des lymphocytes T et NK et favorisent la croissance et la dissémination des cellules tumorales.

Le complément et effet protecteur contre le cancer – Le zinc

L’organisme contient également un groupe de facteurs complémentaires qui exercent un effet protecteur contre les tumeurs et autres stress immunologiques ou inflammatoires. Il s’agit de mélanges de protéines produites par les cellules T et appelées “cytokines”. Les cytokines comprennent les interleukines, les interférons, les facteurs de nécrose tumorale et les facteurs de croissance dérivés des lymphocytes.

Des études récentes ont montré que des niveaux normaux de zinc sont importants pour protéger l’organisme contre les effets néfastes d’une cytokine néfaste spécifique appelée “le facteur de nécrose tumorale (TNF)”. Il a été démontré que des niveaux inadéquats de zinc favorisent l’effet du TNF en perturbant la barrière endothéliale normale des vaisseaux sanguins. Cela pourrait avoir un effet significatif en favorisant la métastase des cellules tumorales vers différents sites, accélérant ainsi la propagation et la croissance d’un cancer particulier.

L’importance des virus dans les cancers

À l’heure actuelle, on sait que 15 % environ des tumeurs humaines ont des causes virales ou sont renforcées par des virus.

Les virus sont également à l’origine d’un certain nombre de tumeurs chez les animaux et il ne fait aucun doute que le nombre de virus impliqués augmentera à mesure que les techniques permettant de les isoler s’amélioreront.

Les leucémies à cellules T des humains et des animaux sont des exemples de celles qui sont associées aux infections rétrovirales.

Cette même catégorie de virus a été associée à l’apparition de l’auto-immunité et des maladies d’immunodéficience, bref, à des anomalies du système immunitaire.

L’isolement récent d’un rétrovirus chez un berger allemand atteint de leucémie à cellules T illustre le rôle potentiel de ces agents dans la production de leucémies et de lymphomes chez le chien.

La prévalence accrue de la leucémie et des lymphomes chez le Golden Retriever et plusieurs autres races en est un autre exemple. De même, on observe une augmentation de la prévalence des hémangiosarcomes (tumeurs malignes de l’endothélium vasculaire) principalement dans la rate, mais aussi dans le cœur, le foie et la peau. Ils surviennent le plus souvent chez des chiens d’âge moyen ou plus âgés, de races de taille moyenne à grande. Le berger allemand est la race la plus à risque, mais d’autres races, dont le Golden Retriever et le Vizsla, ont montré une incidence significativement accrue, notamment dans certaines familles. Cela suggère que des facteurs génétiques et environnementaux jouent un rôle.

Facteurs environnements, suppression et dérégulation immunitaire et cancers

Les mécanismes de surveillance immunitaire par le système immunitaire protègent en temps normal, l’organisme contre les agents infectieux et environnementaux à l’origine de la carcinogenèse (ensemble de phénomènes transformant une cellule normale en cellule cancéreuse) et les changements néoplasiques (en médecine pour désigner une tumeur ou un cancer). A l’inverse, il est tentant de spéculer que les facteurs environnementaux qui favorisent la suppression ou la dérégulation immunitaire, contribuent au développement des cancers.

Les réactions allergiques et le système immunitaire

Une allergie est liée à l’immunité du corps (chiens ou humains), mais d’une façon particulière difficile à imaginer. Le corps étranger (donc appartenant au non-soi) qu’est l’allergène peut être une poussière, un grain de pollen ou une bactérie, par exemple. En tant “qu’étranger”, il fait réagir les cellules du système immunitaire (des leucocytes, ou globules blancs). Le système immunitaire produit des substances spécifiques qui détruisent le corps étranger, mais qui provoquent aussi une réaction d’inflammation dans le tissu agressé.

Cette inflammation se traduit par une rougeur (les vaisseaux sanguins se dilatent), une chaleur (plus la zone est irriguée par le flux sanguin, plus elle “chauffe”) et, parfois aussi, une douleur ou une gêne (brûlure, démangeaisons, par exemple). Autrement dit, une simple piqure par exemple et la rougeur qui s’ensuit, le gonflement, la douleur (et, parfois, l’infection localisée) sont liés à cette réaction inflammatoire pour se débarrasser d’un corps étranger. Cette réaction est à l’origine initiée par le système immunitaire.

En temps normal, la réaction inflammatoire reste limitée et localisée juste autour de la porte d’entrée du corps étranger (une paupière enflammée si c’est dans l’œil, un doigt un peu rouge, etc.) et elle disparaît en quelques heures ou en une journée. Mais parfois, cette réaction inflammatoire est très importante, très étendue, et durable : il s’agit alors d’une allergie.

L’allergie n’est donc pas un déficit ou une insuffisance de l’immunité, c’est au contraire une réaction de défense immunitaire exagérée. Cela ne veut donc pas du tout dire que l’immunité de la personne n’est pas bonne, au contraire. Cela veut dire que la réponse immunitaire est disproportionnée à l’agression et rentre dans les anomalies fonctionnelles du système immunitaire.

Différents agents peuvent se révéler allergènes pour votre chien. Ils peuvent être dans son alimentation, dans l’air qu’il respire, ou dans les substances/objets qu’il touche avec la peau. Il peut en aussi déclencher une allergie suite à une piqûre d’insectes ou de puce, ou suite à l’ingestion d’aliments particuliers (le plus souvent des protéines, dans les céréales, les viandes de bœuf de poulet ou de poisson, les œufs, les produits laitiers…).

Il existe aussi des allergies résultant d’un contact ou d’une inhalation de l’allergène (métaux, ciment, cosmétique, médicament, végétaux, plastique, caoutchouc … ou pollen, acariens, produits d’entretien …). Les facteurs allergènes les plus fréquents sont le pollen, les acariens (présents dans la poussière) et la salive de puce.

Un cas fréquent d’allergie est la dermatite atopique dont l’origine est principalement génétique. Elle résulte généralement d’un dérèglement du système immunitaire, et/ou d’un défaut de perméabilité de la peau favorisant le passage d’agents allergènes. Ces derniers peuvent être très variables : moisissures, acariens, pollen, débris végétaux. Par ailleurs, il existe des races et des lignées prédisposées.

Enfin, un angio-oedème, sorte d’urticaire à la manifestation particulière, peut également avoir des causes allergiques chez le chien.

Ainsi, en plus des facteurs physiques, génétiques et infectieux, il peut être déclenché par l’hypersensibilité à un médicament, à un aliment, à un végétal, à une piqûre d’insecte

En résumé, la réaction allergique dépend de l’animal impliqué : des facteurs seront allergènes pour certains chiens mais pas pour d’autres.

La tempête “Cytokine” – l’emballement du sytème immunitaire

Dans une “tempête cytokine”, le système immunitaire se trouve en présence d’un nouveau virus qu’il n’a jamais “vu” avant. Dans son “affolement”, le système immunitaire met en place une cascade de réactions biochimiques avec l’interféron, interleukine et monokines – collectivement appelés cytokines – qui se déversent dans les poumons.

Le tissu pulmonaire est alors endommagé par ces cellules normalement bénéfiques (lorsqu’elles ne sont pas en quantité exagérée), ce qui conduit dans ce cas à la maladie appelée “syndrome aigu de détresse respiratoire” (sévère SARS). En conséquence, du liquide s’épanche dans les poumons, réduisant leur capacité respiratoire et finalement la mort du patient par l’étouffement du malade. Cela ne vous rappelle pas les cas désespérés suite au Covid et qui ont conduit aux nombreux patients hospitalisés décédés par “infections” pulmonaires ?

En conséquence, les grippes “inhabituelles et originales” (Aviaire, porcine, et surtout la grippe de 1918 qui a marqué le monde médical. Il faut maintenant y ajoute la Covid 19), tuent par le biais d’une pneumonie sévère, en déclenchant une “tempête cytokine”, conduisant à un “syndrome aigu de détresse respiratoire”. Ce n’est pas le virus (dans le cas de grippes) à l’origine de la maladie qui tue le patient.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, les personnes les plus vulnérables dans ce cas, sont alors celles avec les systèmes immunitaires forts (Adultes en bonne santé, femmes enceintes qui ont toujours un système immunitaire stimulé, personnes âgées en bonne santé qui pourraient être qualifiés “sans antécédant médical”).

A l’inverse, les personnes qui ont un système immunitaire naturellement affaibli (Vieillards fatigués, jeunes enfants) ne seront pas touchées par “une tempête cytokine” car leur système immunitaire ne réagit pas ou peu. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas “à risque”, car leur système immunitaire trop faible ne pourra les protéger d’une mort possible, mais pas par pneumonie et étouffement.

Les grippes les plus courantes (habituelles) ne produisent pas de tempête cytokines chez les personnes en bonne santé car les virus antérieurs – ou la vaccination – ont laissé “une mémoire”. Celles qui décèdent dans ces cas ont simplement un système immunitaire tellement affaibli qu’il ne réagit pas ou peu naturellement. D’où les vaccins “de la grippe” prioritairement réservés aux personnes âgées afin de déclencher “à l’avance” la fabrication d’anti-corps avec des virus “atténués”.

Ces exemples ne veulent cependant pas dire qu’il faut affaiblir volontairement le système immunitaire. Le mieux est d’avoir dans sa pharmacie des anti-pathogènes naturels prêts à être utilisés aux moindres signes de rhume ou de grippe. Ils tueront assez de pathogènes pour éviter au système immunitaire de déclencher une “tempête cytokine” ou à l’inverse une insuffisance immunologique. Et en cas de pandémie, ce “stockage personnel” évitera une rupture livraisons de ces remèdes dans les pharmacies, comme ce fut le cas au Japon avec les cachets d’iodine après l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima.

NOTES SUR LE SYSTEME IMMUNITAIRE DU CHIEN

Le système immunitaire de votre chien est central à sa santé et sa longévité. Nous avons édité une série de 5 articles (terminés ou en cours) sur le système immunitaire du chien. Ils vous permettront de comprendre et répondre au mieux à la plupart des aléas de santé de votre chien (Cliquez sur le lien qui vous intéresse)

Échinacée : comment bien l’utiliser pour renforcer le système immunitaire de votre chien ?

Stimulants du système immunitaire des chiens et qui fonctionnent !

Résistance du chien aux maladies : le système de défense immunitaire

Anomalies du système immunitaire et maladies du chien

Maladies thyroïdiennes du chien et le système immunitaire

References

Inserm : Allergies : un dérèglement du système immunitaire de plus en plus fréquents

Dodds W.J. Autoimmune thyroid disease. Dog World, 77 (4): 3640, 1992.

Dodds W.J. Unraveling the autoimmune mystery. Dog World, 77 (5): 4448, 1992.

Dodds W.J. Genetically based immune disorders : Autoimmune diseases. Parts 1 – 3. Veterinary Practice STAFF 4 (1, 2, and 3): 8 – 10, 1, 26 – 31, 35 – 37, 2.

Veterinary Practice STAFF, 4 (5): 19 – 21, 1992.

Ackerman L. Tile benefits of enzyme therapy Veterinary Forum, October : 4, 5, and 6, 1993.

Tizard I. Veterinary Immunology : An Introduction, 4th Ed. W Saunders Company, Philadelphia. 1992, pp. 498.

Dodds W.J., Donoghue S. Interactions of clinical nutrition with genetics. Chapter 8. In : The Waltham Book of Clinical Nutrition of the Dog and Cat. Pergamon Press Ltd., Oxford, 1993 (In Press).

Bellfor : Affaiblissement du système immunitaire chez le chien

Cargill J. Thorpe-Vargas S. Feed that dog. Parts IV-VI. Dog World, 78 (10−12): 36 – 42, 28 – 31, 36 – 41, 1993.